(※順不同・敬称略)

愛情について名前をつけたりカテゴリーにわけたりすることは無粋なのかもしれない。

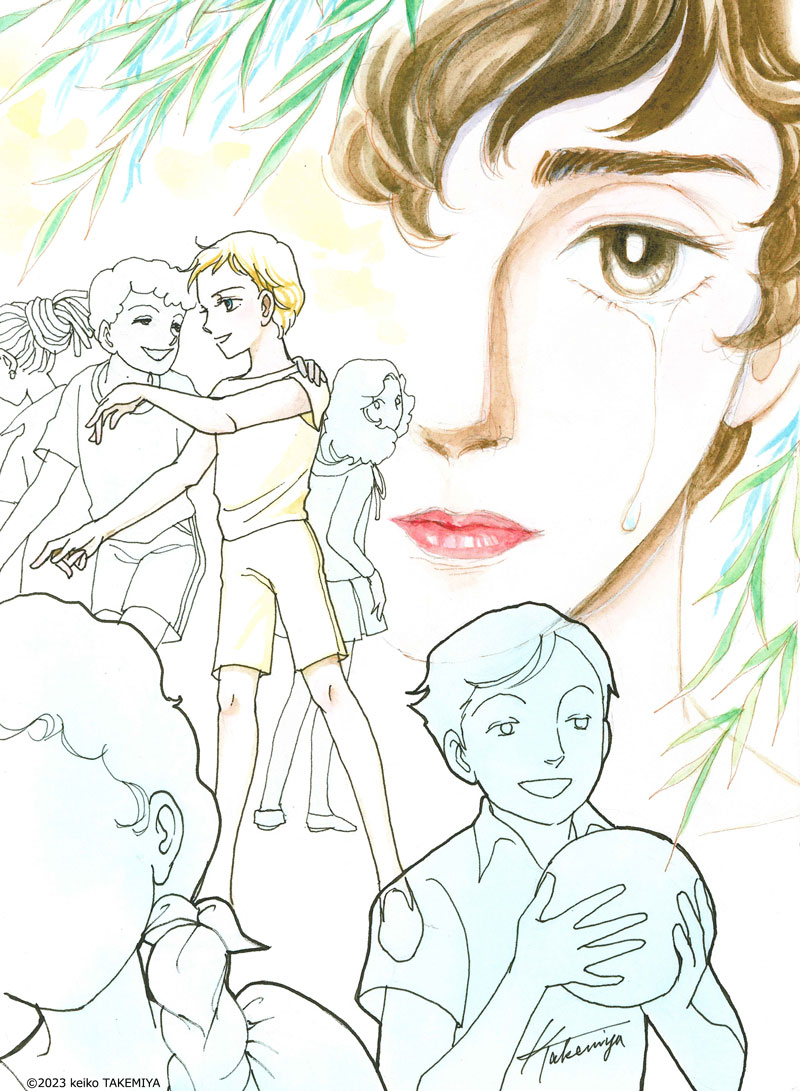

幼少期に友達のことが好きすぎて友情以上の“近さ“で接してしまったことを思い出した。しかしその距離感を定義するのは常に社会だ。この映画は、そうした社会のやるせなさを提示すると共に、かつて誰もが持っていた距離から解き放たれた自由を描いた作品でもある。

少年たちの瑞々しい時期を、彼らの体を使ってリアルに表現すること。映像を見た瞬間、懐かしくそれを思い出した。

彼らはまだ未分化の、言葉にできない思いに初めて触れ、訳を話すこともままならずに行動が先んじる。

子供だった頃、人はみなそういう経験をして無垢の岸辺を離れるのだ。

痛ましいけれど純粋なこの時。

思春期に、急に疎遠になった子の淋しげな瞳や、去っていった友だちに思い悩んだ自分の姿が走馬灯のようによぎりました。

誰にもインナーレオとインナーレミは存在しているのです。

悲しみや怒り、寄る辺ない気持ちを目の表情だけでこんなにも語ることができるとは。

ぴったりくっついていた子どもから個々の大人へ、狭間の季節を走り抜けていく姿が痛々しくも美しい。

いつも通りの彼の背中と変わっていってしまう彼の背中はどうしてこんなにも違って見えるのだろうと痛々しくて目を逸らしてしまった。

人はふと入ってきたノイズに心惑わされてしまう。成長しなくていいよ、急がなくていいよ、とそれぞれの気持ちに寄り添ってしまった。

子供時代のはじけるような楽しさや残酷さ、小さな肩では支えきれない罪悪感。

射しこむ光や揺れる草花が本当に綺麗で、胸がつまります。

疾走する宝石の様な二人の少年。

大人になる前の繊細で神聖な距離感。

その無垢な友情が犯す、残酷な結末。

この儚い別れは、永遠に我々の近く(クロース)に、美しい結晶となって居座り続けるだろう。

誰にでもある、きっと忘れているだけだ。

少年は皆、レオとレミのような瞳をしていたはずだ。

大切なものが奪われていく。

それは体の一部を剝がされるような痛みに近い。

少年の日の喪失―その痛切を描いた、永遠の記憶に残る一篇。

誰かにとっての些細なことは、誰かにとっての重大なことであったり、人にはそれぞれの思いがある。思いは時に残酷だ。「泣かなくてもいいのに」と、レオがレミに言い放つ。ふたりの思いがすれ違う瞬間があまりにも切なくて苦しくて、これは映画なのだと自分自身に言い聞かせるのに、必死でした。

もしも私が“あなた”だったら、レオのことを許せないかもしれません。

だけどレオも一生、自分を許せないのでしょう。

だからあなたは、あの子を抱きしめたのですか。

ふたりをからかったり、名前をつけたがったあの子たちも

レミのことを絶対に忘れないで、と願ってやまない。

もちろん、私たちも。

2人だけの世界が

社会に触れた瞬間、歪になり

胸のざわめきを鎮めようと

正しいとされる形にはまろうとし

みるみると掌からこぼれ落ちていくものに気付けず

振り向いたときには、もう戻れない。

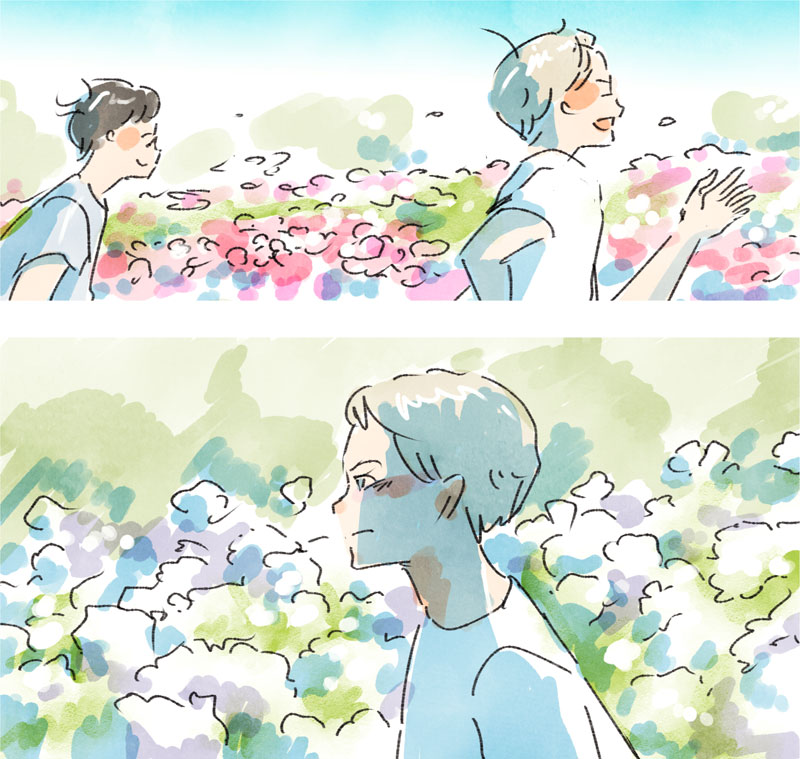

駆け抜け続けた、あの花畑のなかに残ったものを

私たちはどう眼差すべきか

「永遠を壊したのは、僕」というけれど、その僕を形成してるのはなんだろうか。我々の視線は時に他者をも塗りつぶす。ただ一緒にいたいから一緒にいた。それでいいじゃん。そこに私たちの視線が介在する隙間など本来はないはずなのに。

喪失の連鎖を断ち切るために、この映画と対話をしなければいけない。

親密な、なかよしという意味の『クロース』というタイトルが痛切な悲しみとともに迫ってくる。

デビュー作となる主演ふたりの少年の出色の透明感と胸を締めつける目の演技に注目を。

人の心の一番やわらかい深みにそっと触れてくる優しい名作です。

無邪気な季節は過ぎ去ってしまう。こどもの心をズタズタに切り裂いて、あっという間に、なにごともなかったみたいに。

あの悲しみ、成長することの痛みと喪失。

男の子たちはこんなふうになにも語らないまま、心を閉ざして、大人になっていくのかな。

あらゆる感情が伝わってくるその繊細な瞳から目が離せなくなりました。ラストカットはもう圧巻です。

少年たちの横顔で語られる繊細な心の動きが、

真っ直ぐにこちらを射る眼差しが、

美しいから切なくて、ぎゅっと胸が締め付けられた。

大切な人だった、大好きだった、だから一緒にいたかった。

その関係に名前など、必要なかったはずなのに。

ショットに映る全てが必要材料。

一見やりすぎかなと思える色彩も全て計算されているんだなと観終わると納得。触れ合い、ぶつかり、すれ違い、的確に動かされた少年たち。悲しいとき、嬉しいとき、人間ってどんな表情をする?

私は、この二人の顔が正解だと思った。

どうにもならない思春期を表すためのお手本のような作品。

どうしていいか分からない。

知らない感情、受け止めきれないパワー。

胸の奥にじんわりと重く留まり続ける何か。

この気持ちを言葉に表そうとすることすら、許されない気がする。

ただ、逸らすことの出来ない瞳が目の前にあって、その瞳が光る度に、私は深いため息を吐いた。

彼らの痛みが、まだ言葉まで届かないうちに言葉を通り越して、外に流れ出していくさまを見た。

自分の記憶や目の前の相手と覚悟を持って寄り添い合わないと、こういう純度の高いものは映せないと思う。

ここにある「親密さ」、名前をつけないその繋がり自体に、これほどまでに実感と愛のこもったまなざしを向けること。

この強さと真っ当な誠意に心から敬意を表したい。

あの花畑の奥に、私の心が置き去りになっている。

スクリーンいっぱいの刹那を、祈るように見つめることしかできなかった。

名前のない親密さを、名づけようとすることの惨さ。それは花ざかりの美しい野原を、突如刈りとることに似ていた。

君は悪くないよ。

雑味がない二人だけの琥珀糖のような関係は、 悪気のない言葉の爪楊枝で刺した瞬間、簡単に崩れてしまう。

かけがえのない関係に慣れきってしまって、 一番大切な人を一番傷つけてしまう人間は、いくつになっても難しい。

親しさは、おたがいのあいだで発明し、維持してゆくものだ。レオとレミも、ていねいにたがいの親しさを育ててきた。それを壊すことなど、ほかの誰にもできない。しかし、喪失が起こる。

親しい存在を失うということ、その喪失を劇的に描かないでくれたことに感謝する。

深い苦しみをその深さのままで描きえた稀有な映画だ。

辛くて辛くて何度も観るのをやめようとしては、その行方を追いたくて最後まで見届けた。

二人の少年の気持ちが苦しいほど分かるのは、自分も小学生の頃、同じように友人との間柄を他者によって台無しにされた経験があるから。

まだ名前のない関係を社会は無邪気なふりをして残酷に切り分けるし、自分でも分からない理由で大切な人を傷つけてしまったりもする。

これは、そうやって誰かが密かに抱えている切実な痛みを分かち合おうとする映画だ。観終わったとき心の中に響いていたのは、煌めく光の中で花畑を駆け抜ける少年たちの無垢な笑い声だった。

瞳の美しさに胸がざわめいた、光の表現力を巧みに操る奇跡的な映画。

人が根源的に持ち得た感覚をまざまざと甦らせてくれた。

かけがえのない誰かと親密でいられることは、それだけで誇るべきことだ。そんな当たり前を思い出させてくれる瑞々しい映画だ。

曖昧さを、複雑さを、揺らぎを、言葉のハサミで剪定して完成してしまった、こんな世界を思い出させる息苦しい映画だ。

世界は、生まれ変われるだろうか。

誰も世界から追い出してはならない。

早くも本年度No.1になってしまった大傑作。

一緒に居て楽しい気持ちに説明なんて要らなかった幼き頃。

真っ直ぐ見つめられる瞳も心地良かった親友との日々。

子供とのスキンシップも愛情からで

それが子供同士でも当たり前のはずなのに

人からの視線で世界が変わってしまう現実に涙が溢れて止まらなかった。

どんな人にも、未熟で、繊細で、脆い時期がある。

きっとルーカス・ドン監督は、当時の瑞々しさを失わないまま映画を撮っているのだろう。まだ友愛と恋愛を区別できなかった頃、身近な人を大切にできなかった頃、自分の痛みに向き合えなかった頃。

この作品には、「あの時期」に見えていた世界の色がそのまま映っている。

なぜ、このような悲劇が起きてしまうのかを考えるとき、

それは大人が作った世界の価値観によるものなのだと、

またしても思い知らされる。

子供たちが安心して、自分らしく生きることができる世界を守るために、

大人は何をすべきなのか。

美しく詩的な映像世界が伝えるメッセージは重い。

「あなたたちの関係は?」「付き合っているの?」

聞くことに深い意味はないと言いながら、人は、社会はなぜ、誰かと誰かの関係にラベルを貼りたがるのだろう。

2人のものだった親密さに他者のまなざしが刺さる。分岐していく少年たちの横顔に胸を潰しながら、いくつかの切実な問題提起に強く共感した。

わからなさに耐えられない世界は、適切な「距離」を求めてくる。

あいまいさに耐えられない誰かは、仮初の「名前」を押し当ててくる。

どうしてぼくたちは、ただただ一緒にいるだけではいられないのだろう。

ふたりきりの秘密の花園を、ずっと君と駆けていたかった。

子供時代、何をするのも一緒だった。

でも大人になった今、もう会うことはない。

記憶の底に眠る大切な友人と、この映画を観て再会できたような錯覚をおぼえた。

あの時、こうしていたら……。深い悔恨や試練を受け止めてこそ未来を生きられるのだと、主人公をまばゆく照らす希望の光が指し示す。

子供や大人という概念を飛び越えて、

魂そのものを画面に刻みつけている。

花も風も、雨も陽光も、人の心も。その場で呼吸していて。

故に生じる、あまりにも無垢な痛み。これは到底作れない。

これがデビュー作とは思えない!レオとレミを演じた若き俳優から一瞬たりとも目を逸らすことができなかった。

彼らのなかで大きく小さく波打つ感情が、まるで自分ごとのように伝わってくる。

大人になるほど薄れていくその感情をこの映画は、いとも簡単に思い出させ、そこに留まらせる。

これは21世紀の『スタンド・バイ・ミー』であり、少年同士の『ノルウェイの森』。

思春期とジェンダーに関する実に現在的かつ普遍的なテーマを、ルーカス・ドンは芳醇な映像美とリリカルな音楽のアンサンブルで見事に昇華した。

生きていれば意図せず誰かを傷つけ、ときに悲劇に直面することもある。

後悔は役に立たず、ただ明日はやってくる。

痛みを抱えながらどう前へ進めるのか。

この映画は、その暗闇の中で一筋の光となってその道を照らす。

言葉による分断が深まる今日こそ、観るべき美しき作品。

ホモフォビアのないエデンの園で一緒に遊び、

自転車で駆け、並んで眠る、

まだ社会が要請する男らしさの鎧をまとっていない

プリミティブな少年同士の

貴重な親密さに幼少の記憶が呼び起こされる。

同じベルギー映画『プレイグラウンド』に続き、

ダルデンヌ兄弟のようなまなざしで校庭で巻き起こる

少年間のいじめを映す痛切な傑作は、

男性性の神話に苦しむ者たちへの(クィアな)エレジーである。

ずっと昔に忘れ去ろうとした心の奥底にある感情をえぐり出して包み込む、傷ついた心と後悔に寄り添ってくれる言葉にできないほど美しい傑作。

子どもの純粋さと残酷さが生んだ、取り返しのつかないできごとを見つめる本作の苦悩は、言葉による安易な心情描写を拒絶する。

その厳格な誠実さで、赦すことは赦されることだと示すルーカス・ドンの演出は、色彩を失い、取り戻す画面で表現される。

「後悔先に立たず」と、母から静かに叱責されたことがある。

子どもの頃は言葉の真意をあまり理解していなかったが、人生を経て振り返ると胸中の琴線に触れるものだ。

誰もが経験したであろう斯様な<後悔>を、この映画は科白を介さず私たちに理解させる。

それは、眼前の衝動に己を委ねてしまうと取り返しのつかない結果を招くことを、

いつしか心得るようになるからだ。

純粋であるが故に、脆さや危うさが伴う子ども時代。「学校」という名の社会へ身を置けば、次第にありのままの自分ではいられなくなっていく。

それが大人になるということなのかもしれないが、その変化に戸惑い苦悩した在りし日々の感覚が、壊れゆく少年たちの関係性を通して呼び起こされた。

喪失の果てに築かれていく自己もまたかけがえのないものであるが、何も手放さずに済んだのなら、どんな未来を歩めていたのだろう。

「友情」や「愛」という言葉では分類できない、純粋な絆で結ばれたレオとレミ。2人だけの楽園から一歩踏み出した時に悲劇が起こる。

ベルギーの新鋭、ルーカス・ドン監督が2人の役者に寄り添い、彼らの視線、仕草で繊細に綴った喪失の物語。スクリーンのなかを何度も駆け抜けていく少年たちの姿が眩しい。

イノセンスの喪失。思春期の痛みと哀切を、ここまで美しく鮮烈に描きあげるとは!

ルーカス・ドン監督は男の子ふたりの新しい神話を創造した。

世界が広がり始める思春期にティーンの心を狭めてしまうジェンダー規範。

ルーカス・ドン監督が行間に込めた“男らしさ”の呪縛が切なすぎる。

是枝裕和監督の『怪物』でも描かれた少年時代の友愛とセクシュアリティのゆらぎ。そこから一歩踏み込んで、子どもの感情をあからさまに爆発させた。

ステップ・バイ・ステップが通用しない少年時代の、美しくも残酷な1ページ。